硬下疳的发病机制

硬下疳(Chancroid)是一种性传播感染,主要由细菌Haemophilus ducreyi引起,特征为生殖器区域的溃疡和淋巴结肿胀。虽然硬下疳在一些地区的发病率相对较低,但它仍然是全球公共健康的问题,特别是在某些高风险人群中。理解硬下疳的发病机制对于预防和治疗具有重要意义。

1. 感染途径

硬下疳的发病始于Haemophilus ducreyi通过直接接触传播。感染通常发生在性接触期间,其中细菌通过损伤的皮肤或粘膜进入宿主。病毒或其他微生物的存在可能会增加感染的风险。

2. 病原体特征

Haemophilus ducreyi是一种革兰氏阴性细菌,其致病性主要与其特定的生物学特征相关。该菌能够在特定的体外培养基上生长,且在宿主内能抵抗一些免疫反应。此外,H. ducreyi通过产生多种酶和毒素,帮助其在宿主内生存和繁殖。

3. 免疫反应

一旦Haemophilus ducreyi进入宿主,机体的免疫系统便会作出反应。该细菌具有多种逃逸机制,能抑制宿主的免疫反应,阻止有效的免疫清除。这包括抑制巨噬细胞的功能、逃逸抗体的识别以及通过变化表面抗原来逃避免疫监视。

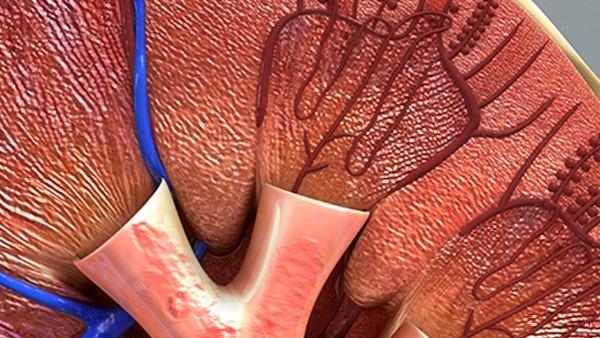

4. 炎症反应

H. ducreyi的感染引发局部炎症反应。该细菌引起的溃疡和淋巴结肿胀主要是由于体内炎性细胞如中性粒细胞和淋巴细胞的聚集。炎症反应包括细胞因子的释放,这些细胞因子促进炎症反应并吸引更多免疫细胞到感染部位。大量的炎症细胞聚集会导致周围组织的破坏,从而形成典型的疼痛性溃疡。

5. 临床表现

感染后,硬下疳的初期症状通常是生殖器部位出现一个或多个疼痛性溃疡,周围可能出现红肿。一段时间后,淋巴结可能肿大,有时会形成脓肿。这些症状可能会影响患者的生活质量,甚至导致心理问题。此外,由于硬下疳的存在,感染者可能更易感染其他性传播疾病,如HIV。

6. 诊断与治疗

确诊硬下疳通常依赖于临床表现和病史,以及特定的实验室检测。抗生素是治疗硬下疳的主要手段,常用的药物包括阿莫西林、头孢菌素等。早期诊断和及时治疗对于改善预后至关重要。

结论

硬下疳的发病机制涉及多个方面,包括感染途径、病原特性、免疫反应和炎症过程。对其发病机制的深入了解,不仅有助于提高诊断准确性,还有助于开发更有效的预防和治疗策略。公众教育和提高对性传播疾病的认识,将有助于降低硬下疳的发生率,促进公共健康。