绿脓杆菌感染的治疗效果

绿脓杆菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种革兰氏阴性菌,广泛存在于自然环境中,且具有强烈的致病性。尤其在免疫力低下或有基础疾病的患者中,绿脓杆菌常引发严重感染,例如肺炎、尿路感染、创伤感染等。由于其对多种抗生素的耐药性,绿脓杆菌感染的治疗极具挑战性。本文将探讨绿脓杆菌感染的治疗效果,关注目前的治疗策略和新兴的研究成果。

绿脓杆菌感染的特点

绿脓杆菌具有多个致病机制,包括生 biofilm 形成、外毒素和内毒素的分泌、以及抗药性基因的传播。这些特性使其能够在宿主内定植并抵御宿主的免疫反应,从而导致慢性感染或反复发作。

现有治疗策略

1. 抗生素治疗

抗生素是治疗绿脓杆菌感染的主要手段。目前,临床上常用的抗生素包括:

β-内酰胺类抗生素:如亚胺培南(Imipenem)、美洛培南(Meropenem),这些药物对部分绿脓杆菌有效。

氨基糖苷类抗生素:如庆大霉素(Gentamicin),可与其他抗生素联合使用,提高治疗效果。

喹诺酮类抗生素:如左氧氟沙星(Levofloxacin),在一些病例中表现出良好的效果。

多粘菌素:如多粘菌素B和米诺环素,在耐药株的情况下提供治疗选择。

尽管以上抗生素在应对绿脓杆菌感染上取得一定效果,但由于其高耐药性,治疗成功率逐渐下降。

2. 联合治疗

在面对耐药株时,联合使用多种抗生素可以有效提高治疗效果。研究表明,联合治疗方案能够降低治疗失败的风险,尤其是在重症患者中。

3. 非抗生素治疗

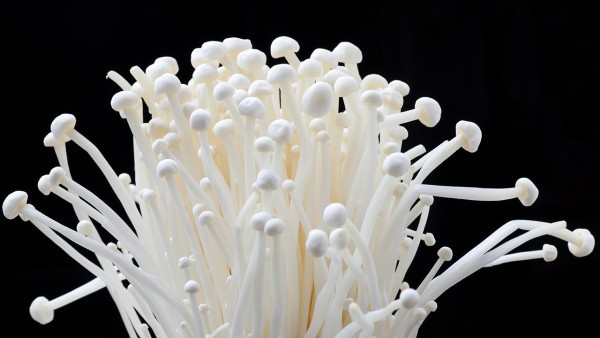

除了传统的抗生素治疗外,针对绿脓杆菌的免疫治疗和疫苗研发也在积极进行中。研究发现,一些免疫增强剂有助于改善患者的免疫反应。此外,噬菌体疗法作为新兴的治疗方式,显示出在某些耐药感染病例中的潜力。

治疗效果评估

在治疗绿脓杆菌感染的时候,评估治疗效果至关重要。一般来说,治疗效果的评估包括以下几个方面:

临床症状改善:如发热、疼痛、呼吸困难等症状是否缓解。

实验室检查:包括血液培养、尿液培养和其他相关检测,观察病原体是否清除。

影像学检查:必要时使用 CT 或 MRI 等影像学手段评估感染部位的改善情况。

在临床实践中,治疗的成功率与及时准确的诊断、合理的抗生素选择、适当的用药时间密切相关。

结论

绿脓杆菌感染的治疗面临较大挑战,耐药性问题尤为突出。虽然现有的治疗策略仍能在一定程度上控制感染,但新的抗生素、联合治疗和免疫疗法的研究正在为未来的治疗提供希望。及时有效地诊断和合理使用抗生素,结合新兴治疗手段,将有助于提高绿脓杆菌感染的治疗效果,改善患者的预后。

随着研究的不断深入,未来对绿脓杆菌的理解和治疗方法将持续发展,为临床提供更多有效的选择。