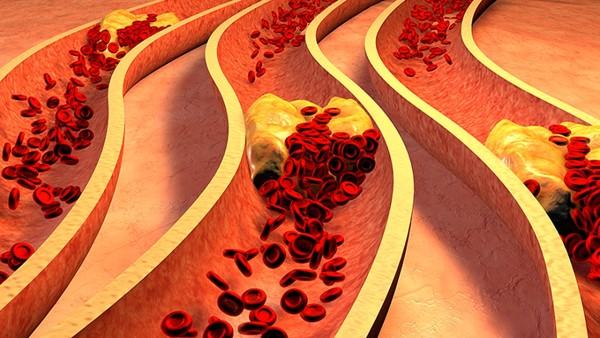

脱疽与血栓的关系

脱疽,又称为“干性坏疽”,是一种由于血液循环障碍导致的组织缺血性坏死,常常涉及四肢末端。血栓则是血液在血管内异常凝固形成的固体物质,血栓的形成可以导致血管堵塞,严重影响血液流动。本文将探讨脱疽与血栓之间的关系,以及它们在临床上如何相互影响。

脱疽的病因

脱疽的发生通常与以下因素相关:

1. 血液循环障碍:血管狭窄、阻塞或破裂等都可能导致血液流动不畅,最终引发脱疽。

2. 糖尿病:糖尿病患者由于高血糖及微血管病变,容易发生末梢循环障碍,从而增加脱疽风险。

3. 外周动脉疾病:如动脉硬化症,导致血管变窄,限制血流,增加脱疽的机会。

4. 炎症及感染:局部感染可能导致血管堵塞和血流动脉条件的恶化,加剧脱疽的发生。

血栓的形成与影响

血栓的形成过程一般分为三个阶段:血液流变学改变、血管内皮损伤以及血小板聚集。形成的血栓可以对局部和全身的血液循环造成严重影响,可能导致缺血性事件,如心肌梗死、中风等。

血栓可以通过以下途径影响脱疽的发展:

1. 直接阻塞血管:血栓形成在动脉内可直接导致血流完全或部分阻塞,若阻塞发生在供血到四肢的动脉中,将导致缺血,增加脱疽风险。

2. 局部微循环障碍:血栓的形成不仅影响大血管,也可能在微循环中形成微血栓,进一步加剧局部组织的缺血与坏死。

3. 伴随疾病:许多导致血栓形成的疾病,如动脉硬化、静脉曲张及肥胖等,也都是脱疽的风险因素。

临床关联

在临床实践中,医生常常需要对脱疽患者进行全面评估,以确定是否存在血栓形成的可能性。必要时,可以采取相应的影像学检查,如超声血管成像,来评估血管通畅性和血流状态。

治疗方面,对于血栓引起的脱疽,首先需要解决血栓问题。抗凝治疗、溶栓疗法等在某些情况下能够有效改善血流,减少坏死组织的产生。此外,针对基础疾病,如控制血压、血糖等,也对预防脱疽的发生具有积极作用。

结论

脱疽与血栓之间存在着密切的联系,血栓形成可能是导致脱疽的重要因素之一。了解这一关系对于医生在临床上评估和治疗脱疽患者具有重要意义。通过对血栓的早期识别和治疗,可以有效降低脱疽的发生风险,从而改善患者的生活质量。因此,加强对脱疽与血栓关系的认识,将有助于更好地管理相关疾病,提高患者的整体健康水平。