止血药的选择标准

止血药在临床医学中起着至关重要的作用,尤其是在手术、创伤及各种出血性疾病的治疗中。选择合适的止血药物对患者的康复和预后具有重要影响。本文将探讨止血药的选择标准,以帮助临床医生制定合适的治疗方案。

一、明确出血的类型与原因

在选择止血药物之前,首先需要明确出血的类型和原因。出血可分为急性和慢性,局部和全身性。不同类型的出血可能需要不同机制的止血药物。例如:

1. 急性出血:如外伤引起的出血,可能需要快速起效的止血药,如凝血酶或氨基己酸。

2. 慢性出血:如血液系统疾病引起的出血,则可能需要增强凝血功能的药物,如维生素K或凝血因子制剂。

二、药物的作用机制

药物的作用机制是选择止血药的重要依据。止血药的机制主要包括:

1. 凝血因子的使用:例如,在血友病患者中使用凝血因子VIII或IX,以补充缺乏的凝血因子。

2. 抗纤溶药物:如氨基己酸和氨基氟酸,它们可以抑制纤溶过程,防止已形成的血栓被降解。

3. 血管收缩药物:如肾上腺素和去甲肾上腺素,它们通过收缩血管来减少出血。

三、药物的副作用和禁忌症

在选择止血药时,必须考虑药物的副作用和患者的禁忌症。例如,一些止血药可能导致血栓风险增加,特别是在存在静脉血栓栓塞病史的患者中。此外,某些药物可能对肝肾功能不全的患者有更高的风险。因此,在使用止血药物之前,需要进行全面的患者评估。

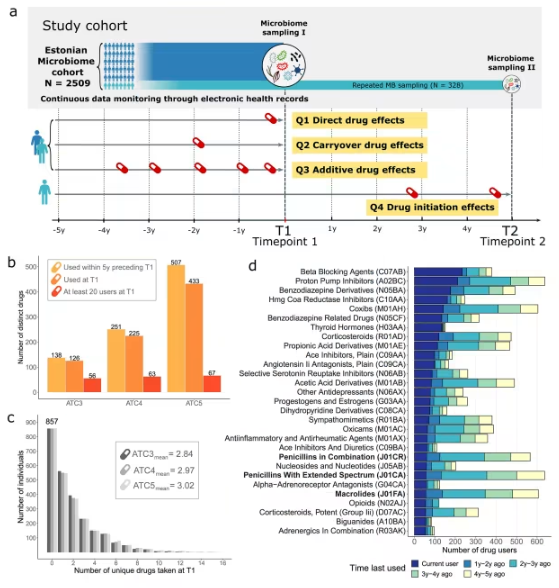

四、药物的相互作用

止血药物与其他药物之间的相互作用是另一个重要考虑因素。患者可能同时服用多种药物,相互作用可能导致疗效下降或副作用增加。因此,必须仔细查阅药物相互作用的相关信息,并进行必要的监测。

五、患者个体化治疗

不同患者的生理状态和病理状态会影响止血药的选择。例如,老年患者或伴有基础疾病的患者,其药物代谢和反应可能与年轻健康患者有所不同。因此,个体化治疗是止血药选择中不可或缺的一部分。

六、治疗监测与效果评估

止血药物的使用需要在治疗过程中进行严密监测,以评估治疗效果和安全性。凝血功能测试、出血倾向评估等常规检查能够帮助医生及时调整治疗方案,确保患者安全。

结论

止血药的选择是一个复杂而系统的过程,需要综合考虑出血类型、作用机制、副作用、药物相互作用和患者个体差异等多个因素。通过合理选择止血药物,能够有效减少出血、提高患者的生活质量,最终实现更好的临床结果。在临床实践中,医生应结合具体情况,制定个体化的治疗方案,以保证患者的安全和疗效。