冠心病的介入治疗

冠心病(Coronary Artery Disease, CAD)是指冠状动脉由于动脉粥样硬化、痉挛或其他因素导致血流减少,从而引发心肌缺血的一组疾病。冠心病是导致心脏病发作和死亡的重要原因,随着生活方式的变化和人口老龄化,其发病率逐年上升。介入治疗作为一种有效的冠心病治疗方法,近年来受到广泛关注。

介入治疗的概述

冠心病的介入治疗主要包括经皮冠状动脉介入治疗(Percutaneous Coronary Intervention, PCI),其最常见的形式是冠状动脉支架植入术。介入治疗相对于传统的冠状动脉旁路移植术(CABG)来说,具有创伤小、恢复快、住院时间短等优点。

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)

治疗过程

PCI通常是在局麻下进行,患者在进行相应的检查后,医生会通过导管将支架插入堵塞的冠状动脉中。整个过程一般包括以下几个步骤:

1. 冠状动脉造影:通过插入导管并注入造影剂,使用X线拍摄冠状动脉,以确定堵塞的部位和程度。

2. 球囊扩张:细长的导管通过阻塞处,球囊在阻塞处扩张,压迫斑块,使冠状动脉腔道恢复通畅。

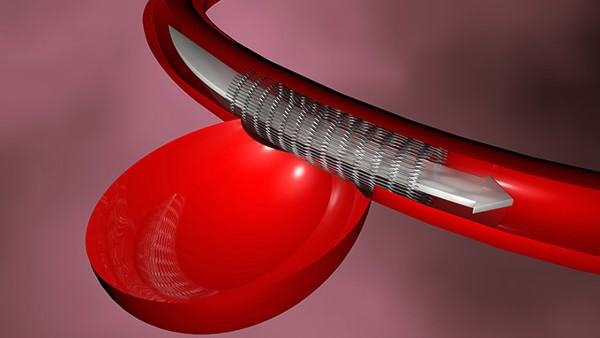

3. 支架植入:在球囊扩张后,植入金属支架以维持血管的开放状态,预防再狭窄的发生。

4. 恢复观察:完成手术后,患者需要在监护室观察几个小时到一天,确保没有并发症发生。

优势与适应症

介入治疗具有多种优势:

微创性:与传统手术相比,创伤小且恢复快。

减少住院时间:大多数患者在手术后24小时内即可出院。

有效性:对大部分冠状动脉病变患者具有良好的治疗效果。

适应症包括但不限于:

急性冠脉综合症(如心肌梗死)。

稳定型心绞痛且经药物治疗无效的患者。

冠状动脉严重狭窄(≥70%)的患者。

风险与并发症

尽管PCI是一种安全有效的治疗手段,但仍存在一定的风险,主要包括:

出血或血肿。

冠状动脉再狭窄。

过敏反应(对造影剂或支架材料)。

心律失常或心脏穿孔等严重并发症(少见)。

后续管理

介入治疗后,患者需要进行长期的随访和管理,以降低心血管事件的风险。常见的管理措施包括:

药物治疗:抗血小板药物(如阿司匹林和氯吡格雷)是预防血栓形成的重要措施;此外,可能还需要使用他汀类药物降低胆固醇。

生活方式改变:健康饮食、适度锻炼、戒烟以及控制体重、血压和血糖等都是可降低复发风险的重要措施。

定期复查:定期进行心电图、心脏超声及其他影像学检查,监测心脏功能和冠状动脉状态。

结论

冠心病的介入治疗为患者提供了一个安全有效的治疗选择。虽然介入治疗能够改善患者的生活质量和生存率,但为了获得最佳疗效,患者应在医生指导下进行科学的后续管理。随着医学科技的进步,未来的冠心病介入治疗将更加安全、有效,为广大患者带来福音。