溃疡性结肠炎与便血的关系

溃疡性结肠炎(Ulcerative Colitis,UC)是一种慢性炎症性肠病,主要影响结肠和直肠,其病理特征为结肠黏膜的弥漫性炎症及溃疡形成。便血是溃疡性结肠炎的一个常见症状,患者在发作期常会出现不同程度的便血现象,这对临床诊断和治疗具有重要意义。

溃疡性结肠炎的病因和症状

溃疡性结肠炎的确切病因尚未完全明确,目前认为其发病机制与遗传、免疫异常和环境因素等有关。疾病通常表现为腹痛、腹泻、便血和体重减轻等症状,其中特别是便血,常是患者就医的重要原因之一。

便血在溃疡性结肠炎患者中表现为红色鲜血或暗红色血液混杂在大便中,出血的量可从少量到大量不等。便血的原因主要与结肠黏膜的炎症和溃疡有关。当黏膜受到破坏时,血管暴露在外,便便经过时容易造成出血。

便血的临床意义

在溃疡性结肠炎患者中,便血的出现不仅是疾病活动的标志,也是病情严重程度的重要指标。通常,便血量多且频繁的患者,疾病的活动性较高,可能需要更为主动的治疗措施。此外,便血的性质和频率的变化也可能提示炎症的加重或其它并发症的发生。

对于医生而言,便血不仅是症状的表现,更是疾病监测的一个重要依据。通过分析便血的特点,医生可以更好地评估患者的病情进展,并及时调整治疗方案。

溃疡性结肠炎的治疗与便血管理

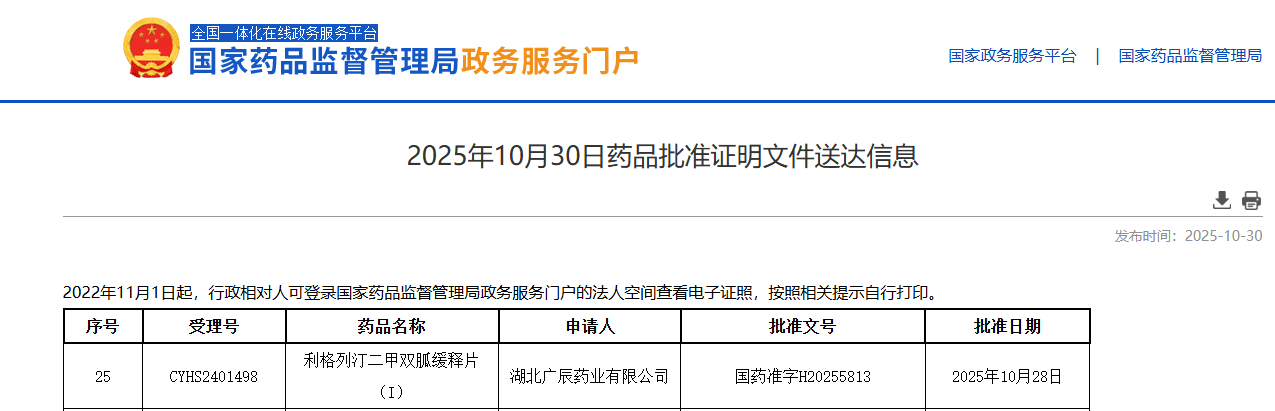

治疗溃疡性结肠炎的主要目标是减轻炎症、控制症状以及防止并发症的发展。在药物治疗方面,通常使用抗炎药物(如肠道类固醇和5-氨基水杨酸类药物),以及免疫抑制剂和生物制剂等。

对于出现严重便血的患者,可能需要采取更为积极的干预措施,例如:

1. 药物调整:如果便血明显,可能需要增加或调整抗炎治疗的剂量。

2. 营养支持:严重便血可能导致贫血,患者需要通过饮食补充铁质,以及必要时进行输血治疗。

3. 监测症状:定期进行内镜检查,评估肠道的炎症状况和出血的原因。

4. 外科干预:在极少数情况下,若药物治疗无效并且便血持续,可能需要考虑手术治疗,如结肠切除。

结论

溃疡性结肠炎与便血之间存在密切的关系,便血不仅反映了疾病的活动性,也为临床决策提供了重要依据。及时识别和管理便血,能够有效改善患者的生活质量,并减少潜在的并发症。在治疗过程中,患者与医生之间的良好沟通,以及定期的随访和监测,都是确保治疗效果的重要环节。